2026考研人数为343万,连续3年下降!背后是考研降温还是回归理性?

来源:路灯考研发布时间:2025-11-24 16:54:58

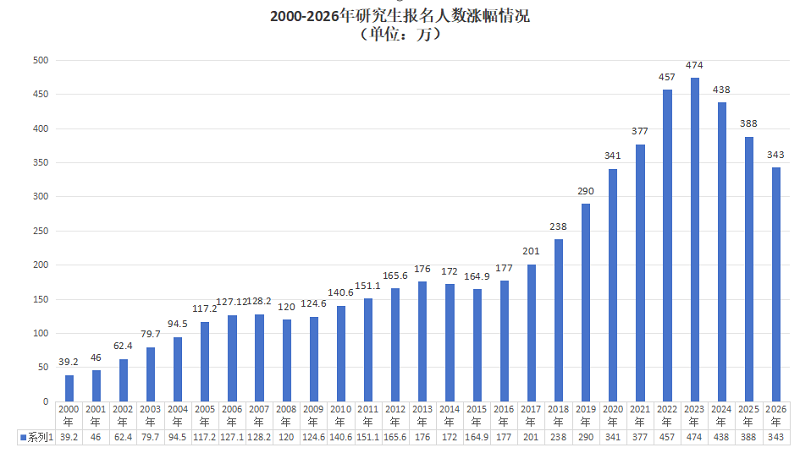

11月24日,教育部公布了2026年全国硕士研究生报名人数为343万。与2025年的388万相比,2026年的报名人数减少了45万。结合近年来考研人数的变化,多位专家对研究生教育的趋势进行了分析。

一、先来看一下相关数据

数据显示,我国考研报名人数曾数次出现回调,如2007年-2008年和2013年-2015年均回落。不过,自2015年起,全国硕士研究生报名人数持续快速增长,2023年考研报名人数高达474万人。2024年,全国考研报名人数首次出现下降,较2023年减少了36万。2025年人数继续下降至388万。今年,全国考研报名人数下降至343万。

二、再来看一下相关专家的分析

1、厦门大学教育研究院副院长、教授王树涛说:

考研报名人数下降符合历史客观规律。回顾我国历年考研报名人数,曾数次出现回调。当前考研人数的下行趋势,可视为在经历了高速增长的阶段后,由供需关系自发调节而引发的正常回调期。

考研曾被许多本科生视为毕业后的默认选项,一部分原因在于学生对就业的逃避、对未来发展路径的迷茫、对提升学历身份的盲目向往以及对身边准备考研同学的盲目跟从。

这种理性回归体现在,毕业生不再单纯地将考研等同于上进,而是将其视为实现个人未来职业规划的路径之一,并与直接就业、考公务员和自主创业等其他路径进行审慎比较。

2、华中科技大学教育科学研究院副教授彭湃说:

华中科技大学教育科学研究院副教授彭湃及其团队从2021年起开展中国硕士研究生学习和发展调查等一系列研究。一些学生受身边同学考研氛围影响,在“裹挟”中报名。

3、华中师范大学测量与评价研究中心教授胡向东说:

如何提质增效、促进人才培养供需协调发展,是当下面临的新机遇和挑战。

胡向东认为,要优化招生结构布局,严把培养质量,科学统筹招生总量,强化对结构性需求的动态监测与前瞻性调控,进一步由“数量扩张”向“结构优化”转变,通过确保培养质量提升学历含金量,增强硕士生的就业竞争力和社会信任度,实现“读研有价值”与“学以致用”的良性循环。

三、那么,学生真正是什么想法?

“我到底要不要考研?”,不少大学生正陷入“考研”和“就业”的两难抉择。

不少学生说,在入学之初便有了读研打算,但看到一些“过来人”研究生毕业后依旧面临找工作难,心里就开始打起了退堂鼓。“为了保险起见,我一边投简历,一边复习考研。”山东大学文学院一名学生说,“当然,能找到工作就不读研了。”

对于另外一些学生来说,选择不考研则是因为担心考不上。一位东部地区高校汉语言文学专业的大三学生说:“前两年接二连三的网课,我感觉学的知识不牢固,即便考了可能也考不上。”

还有一部分学生正奔波在考公务员的路上。“现在一心考公的学生越来越多。”除了本科毕业生,研究生毕业生中,考公的占比甚至更高,他们许多人参加了从国考到省考再到事业单位考试。

还有一些学生则选择先就业再读研。而是先找工作。毕竟以后还能在职读研,这样可以更加从容,何乐而不为?

四、最后,发表一下笔者的个人观点

笔者觉得,不考研并不代表现在的学生就不努力了,无论是考研还是工作,现在我们更多是选择最适合自己的,而不是选择大多数人的选择。

对于不少毕业生而言,他们其实正在拒绝盲目内卷,明晰自我目标,不断提升自身能力,为自己创造更多可能;对于用人单位来说,也应打破“唯学历”“唯名校”的求职门槛,为求职者创造更公平的就业环境。